Diese 5 Social-Media-Verhaltensweisen bedeuten genau das Gegenteil von dem, was du denkst

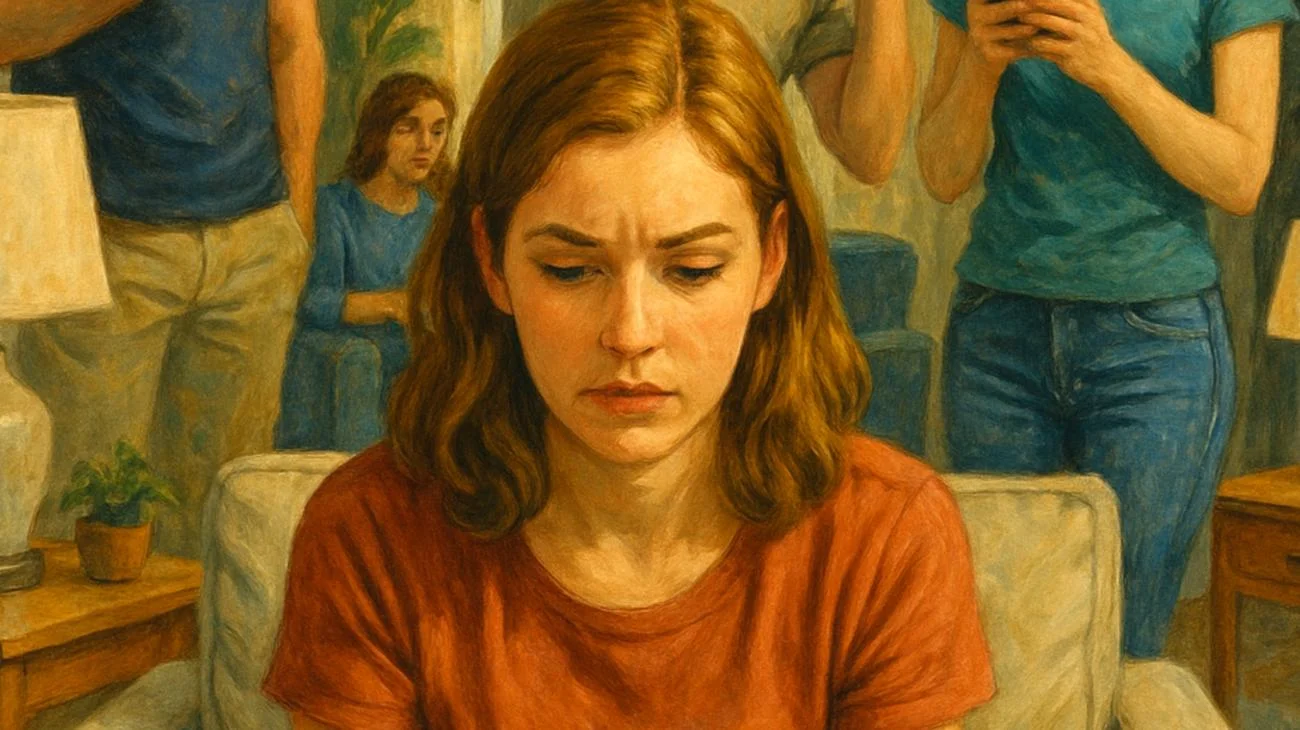

Wie oft hast du heute schon auf dein Handy geschaut? Drei Mal? Zwanzig Mal? Oder hast du irgendwann aufgehört zu zählen? Wir alle tun es. Wir scrollen, liken, posten und kommentieren, als gäbe es kein Morgen. Aber hier kommt der Twist, den niemand erwartet: Die meisten unserer digitalen Verhaltensweisen senden Signale aus, die genau das Gegenteil von dem bedeuten, was wir glauben.

Du denkst, die Person, die jeden einzelnen Post liked, ist super selbstbewusst und sozial? Falsch. Du bist überzeugt, dass dein Kumpel, der nur perfekte Urlaubsfotos teilt, das Leben in vollen Zügen genießt? Denk nochmal nach. Die Verhaltensforschung zu sozialen Netzwerken hat in den letzten Jahren ziemlich verstörende Erkenntnisse ans Licht gebracht. Wir alle spielen ein Spiel, dessen Regeln wir nicht wirklich verstehen.

Was du gleich liest, wird die Art verändern, wie du deine Timeline betrachtest. Die scheinbar harmlosesten Gesten auf Instagram, Facebook oder TikTok verraten mehr über innere Kämpfe als über äußere Stärke. Bereit für einen Blick hinter die digitale Fassade?

Warum verhält sich überhaupt jemand online anders als im echten Leben?

Bevor wir in die konkreten Verhaltensweisen eintauchen, lass uns kurz klären, warum soziale Medien überhaupt so ein psychologisches Minenfeld sind. Die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel: Diese Plattformen wurden nicht entwickelt, um dich glücklich zu machen. Sie wurden entwickelt, um dich süchtig zu machen.

Jeder Like löst einen kleinen Dopamin-Kick in deinem Gehirn aus. Jede Benachrichtigung aktiviert dieselben neuronalen Pfade wie Glücksspiel oder Schokolade. Genau hier wird es interessant: Wir alle entwickeln Strategien, um diese kleinen Belohnungen zu maximieren – oft ohne es überhaupt zu merken. Das Problem? Diese Strategien verraten mehr über unsere tiefsten Unsicherheiten als über unsere Stärken.

Die Uses and Gratifications Theory erklärt, dass wir Medien nutzen, um bestimmte emotionale Bedürfnisse zu erfüllen. Bei sozialen Netzwerken geht es dabei oft um externe Validierung – also die Bestätigung von außen, dass wir okay sind, dass wir dazugehören, dass wir wichtig sind. Hier kommt der Clou: Je mehr wir diese Bestätigung brauchen, desto verzweifelter werden unsere digitalen Verhaltensweisen. Nur wirken sie nach außen oft genau gegenteilig.

Die fünf verdrehten Social-Media-Gesten, die dich überraschen werden

Geste Nummer 1: Der Like-Bomber – Wenn Herzchen zu Hilferufen werden

Du kennst mindestens eine Person, die absolut alles liked. Dein Frühstücksfoto? Geliked. Der politische Rant deiner Tante? Geliked. Das verschwommene Bild von irgendeinem Baum? Du ahnst es schon – geliked. Auf den ersten Blick sieht diese Person aus wie der sozialste Mensch überhaupt. Jemand, der super engagiert ist und sich wirklich für andere interessiert.

Forschungen zur digitalen Kommunikation haben einen Begriff für dieses Verhalten geprägt: connected presence. Das bedeutet, dass Menschen bewusst kleine digitale Gesten einsetzen, um ständig präsent und sichtbar zu bleiben. Sie wollen, dass du sie bemerkst. Sie wollen Aufmerksamkeit. Und sie hoffen verzweifelt, dass du zurücklikst.

Noch krasser wird es, wenn man sich die Korrelationen anschaut: Studien zur Social-Media-Aktivität haben gezeigt, dass besonders hohe Interaktionsraten oft mit niedrigem Selbstbewusstsein zusammenhängen. Menschen, die alles und jeden liken, sind häufig nicht die selbstbewusstesten im Raum – sie sind diejenigen, die am meisten nach Wertschätzung und Zugehörigkeit suchen.

Jedes Like ist wie ein kleiner Rettungsanker, der sie mit der digitalen Welt verbindet. Es ist ihr Weg zu sagen: „Hey, ich bin hier! Seht mich! Ich bin wichtig!“ Das Problem? Diese Strategie funktioniert nur kurzfristig. Langfristig verstärkt sie genau die Unsicherheit, die sie eigentlich heilen soll.

Geste Nummer 2: Der Glücks-Poster – Wenn Perfektion zur Maske wird

Scrollst du manchmal durch Instagram und denkst dir: „Verdammt, warum ist das Leben von allen anderen so viel besser als meins?“ Die perfekten Sonnenuntergänge, die makellosen Brunch-Fotos, die strahlenden Selfies mit Hashtags wie blessed oder livingmybestlife. Diese Menschen scheinen ihr Leben perfekt im Griff zu haben, während du gerade überlegst, ob du heute überhaupt duschen sollst.

Hier kommt die Wahrheit, die niemand hören will: Die scheinbar glücklichsten Profile sind oft die problematischsten. Verhaltenspsychologische Studien zur Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken haben herausgefunden, dass Menschen, die zwanghaft perfekte Glücksmomente teilen, diese Posts häufig als emotionale Maske nutzen. Sie kompensieren innere Leere oder Einsamkeit, indem sie eine alternative, glücklichere Version ihrer selbst konstruieren.

Eine Studie aus dem Jahr 2012 zeigte, dass Menschen dazu neigen, das Leben anderer auf Facebook als deutlich besser wahrzunehmen – und dass genau die Leute, die am meisten posten, auch am meisten unter dieser Verzerrung leiden. Sie bauen eine Fassade auf, die sie selbst gefangen hält. Bei Jugendlichen wurde außerdem festgestellt, dass intensive Social-Media-Nutzung mit Depressionen einhergeht und zu einer verstärkten unehrlichen Selbstdarstellung führt.

Das ist die bittere Ironie: Das digitale Glück wird gepostet, um sich selbst und andere zu überzeugen, dass alles okay ist – während genau diese Strategie die zugrunde liegenden Probleme verschärft. Je größer die Lücke zwischen dem echten Leben und der Online-Persona, desto wahrscheinlicher liegt eine tiefere emotionale Belastung vor. Das nächste Mal, wenn du einen besonders perfekten Post siehst, frag dich: Was wird hier eigentlich wirklich versteckt?

Geste Nummer 3: Der Lösch-König – Wenn Perfektion zur Paranoia wird

Kennst du das? Du postest etwas, starrst dann obsessiv auf die Like-Zahl und nach zehn Minuten ohne ausreichende Resonanz löschst du den Beitrag wieder. Oder du kennst jemanden, dessen Instagram-Stories ständig verschwinden und wieder auftauchen, wie in einem digitalen Versteckspiel.

Dieses Verhalten sieht nach Perfektionismus aus – nach jemandem mit hohen Standards, der nur das Beste zeigen will. Die Realität ist allerdings viel trauriger: Es ist oft ein Zeichen für extreme Verletzlichkeit und Angst vor Ablehnung. Die kognitive Verhaltenspsychologie nennt das dysfunktionale Nutzung. Soziale Medien werden nicht zur Kommunikation genutzt, sondern zur Angstreduktion. Das schnelle Löschen ist eine Vermeidungsstrategie: Bevor negative Bewertungen kommen können, wird die Angriffsfläche eliminiert. Es ist digitale Flucht in ihrer reinsten Form.

Studien zum Thema Fear of Missing Out haben gezeigt, dass das Editieren oder Löschen von Posts stark mit Angst und Vermeidungsverhalten zusammenhängt. Menschen, die so handeln, befinden sich in einem permanenten Konflikt: Sie sehnen sich nach Verbindung und Sichtbarkeit, haben aber gleichzeitig panische Angst vor Kritik. Das Ergebnis? Ein erschöpfender Tanz zwischen Zeigen und Verstecken, der niemals zu echter Zufriedenheit führt.

Geste Nummer 4: Der stille Stalker – Wenn Unsichtbarkeit zur Falle wird

Jetzt wird es unangenehm persönlich, denn die meisten von uns haben das schon gemacht: stundenlang fremde Profile durchscrollen ohne jemals zu interagieren. Du schaust dir jeden einzelnen Post deines Exes an, likest aber nichts. Du verfolgst die Karriere deiner Schulfreundin, kommentierst aber nie. Du bist wie ein digitaler Geist – präsent, aber unsichtbar.

Auf den ersten Blick wirkt das wie gesundes Desinteresse. Schließlich interagierst du ja nicht aktiv, also kann es dir ja auch nicht so wichtig sein, richtig? Falsch. Studien zur Social-Media-Nutzung haben zwischen passiver und aktiver Nutzung unterschieden und dabei ein faszinierendes Muster entdeckt: Passives Scrollen mit Einsamkeit korreliert überraschenderweise stärker als aktive Nutzung.

Eine Studie mit über 1.700 Teilnehmern fand heraus, dass passives Scrollen mit erhöhtem Neid und Depressivität assoziiert ist, während aktive Interaktionen tatsächlich soziale Unterstützung fördern können. Während aktive Nutzer zumindest eine Art sozialen Austausch erleben, bleiben passive Konsumenten in einer frustrierenden Beobachterposition gefangen.

Hier kommt die kontraintuitive Erkenntnis: Wer sich zurückhält und unsichtbar bleibt, schützt sich nicht vor negativen Erfahrungen. Im Gegenteil – diese Menschen verstärken tatsächlich Gefühle der Isolation. Es ist, als würdest du durchs Schaufenster eines Restaurants schauen, ohne jemals einzutreten. Du siehst das Leben anderer, nimmst aber nicht daran teil. Dieser digitale Voyeurismus kann zu einem Teufelskreis werden: Einsamkeit führt zu mehr passivem Konsum, was wiederum die Einsamkeit verstärkt.

Geste Nummer 5: Der Instant-Responder – Wenn Verfügbarkeit zur Abhängigkeit wird

Du kennst diese Menschen: Egal wann du ihnen schreibst, die Antwort kommt innerhalb von Sekunden. Mitternacht? Sofortige Antwort. Sonntagmorgen um sechs Uhr? Schon online. Diese permanente Verfügbarkeit wirkt zunächst wie extreme Höflichkeit, Zuverlässigkeit und soziales Engagement.

Die psychologische Realität dahinter ist allerdings viel komplexer: Übermäßige digitale Verfügbarkeit ist oft ein Zeichen von Kontrollverlust, nicht von Kontrolle. Menschen, die zwanghaft ihre Nachrichten checken und sofort antworten müssen, sind häufig in einem Zustand permanenter Alarmbereitschaft gefangen. Forschungen haben gezeigt, dass Menschen mit psychischen Belastungen tendenziell längere Online-Zeiten aufweisen und ihre Stimmung stark durch digitale Interaktionen beeinflussen lassen.

Die ständige Verfügbarkeit ist kein Zeichen von Selbstsicherheit, sondern oft das Gegenteil: die Angst, etwas zu verpassen, die Furcht vor sozialer Ausgrenzung oder das verzweifelte Bedürfnis nach Ablenkung von unangenehmen Gefühlen. Hier kommt das kontraintuitive Element ins Spiel: Echtes Selbstvertrauen zeigt sich paradoxerweise in der Fähigkeit, nicht sofort verfügbar zu sein. Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind, können Pausen aushalten und müssen nicht jeden digitalen Stimulus sofort bearbeiten.

Warum wir uns alle in diesem Spiel verlieren

An diesem Punkt fragst du dich wahrscheinlich: Warum tun wir das überhaupt? Warum verhalten wir uns online auf Arten, die unseren tatsächlichen Bedürfnissen widersprechen? Die Antwort ist unangenehm einfach: Soziale Medien schaffen eine Umgebung, in der wir ständig zwischen zwei widersprüchlichen Bedürfnissen hin- und hergerissen sind. Einerseits wollen wir authentische Verbindungen. Andererseits haben wir Angst vor Ablehnung. Das Ergebnis sind Verhaltensweisen, die wie Lösungen aussehen, aber tatsächlich das Problem verschärfen.

Die kognitiv-behavioralen Modelle der Medienpsychologie erklären dies als dysfunktionale Nutzung: Wir setzen soziale Medien ein, um Stress abzubauen oder emotionale Bedürfnisse zu erfüllen, aber die gewählten Strategien funktionieren nur kurzfristig und schaffen langfristig mehr Probleme. Die Forschung zeigt immer wieder, dass die Korrelationen zwischen Social-Media-Nutzung und psychischem Wohlbefinden komplex sind. Eine umfassende Analyse bestätigt moderate positive Assoziationen zwischen intensiver Nutzung und negativen Outcomes wie Depression und Angst.

Was du jetzt mit diesem Wissen anfangen kannst

Genug der deprimierenden Wahrheiten. Was machst du jetzt mit all diesen Informationen? Hier sind ein paar praktische Ansätze, die tatsächlich helfen können:

- Beobachte dein eigenes Verhalten ohne Urteil: Beim nächsten Mal, wenn du zum Smartphone greifst, halte kurz inne und frage dich ehrlich: Was suche ich gerade wirklich? Ablenkung, Bestätigung, Verbindung oder Flucht? Keine dieser Antworten ist per se schlecht – aber Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung.

- Interpretiere andere wohlwollender: Wenn jemand übermäßig perfekte Posts teilt oder exzessiv liked, sieh es als mögliches Zeichen von innerem Kampf, nicht von Überheblichkeit. Mitgefühl statt Neid kann deine gesamte Social-Media-Erfahrung verändern.

Kultiviere bewusste digitale Pausen. Echtes Selbstvertrauen zeigt sich darin, dass du nicht ständig online sein musst. Übe bewusst, Nachrichten auch mal später zu beantworten. Die Welt geht davon nicht unter. Wähle aktive statt passive Nutzung – wenn du schon Zeit in sozialen Medien verbringst, interagiere authentisch statt nur zu konsumieren. Ein ehrlicher Kommentar ist wertvoller als hundert stille Profile-Besuche.

Hinterfrage deine Motivationen vor jedem Post. Bevor du etwas postest, löschst oder likest, halte kurz inne und frage dich, welches Bedürfnis du gerade zu erfüllen versuchst. Diese kleine Pause kann Wunder wirken.

Die unbequeme Wahrheit über digitale Authentizität

Am Ende bleibt eine faszinierende Erkenntnis: Je mehr wir versuchen, in sozialen Medien perfekt zu wirken, desto mehr entfernen wir uns von echter Verbindung. Die Verhaltensweisen, die nach außen Stärke signalisieren sollen – das übermäßige Liken, die perfekten Posts, die sofortige Verfügbarkeit – verraten oft innere Unsicherheit.

Vielleicht ist die wichtigste Lektion diese: Die Person mit den wenigsten Posts ist möglicherweise die glücklichste. Die, die nicht sofort antwortet, hat vielleicht das größte Selbstvertrauen. Und die, die zugeben kann, dass sie sich schlecht fühlt, zeigt die wahre Stärke. In einer Welt, in der jeder eine perfekte Fassade aufbaut, ist Verwundbarkeit die radikalste Form der Rebellion.

Das kontraintuitive an sozialen Medien ist, dass echte Stärke oft wie Schwäche aussieht – und dass die lautesten digitalen Gesten oft die stillsten Hilferufe sind. Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Wenn du verstehst, dass dein digitales Verhalten oft das Gegenteil von dem ausdrückt, was es zu bedeuten scheint, kannst du beginnen, authentischere Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht ist der mutigste digitale Akt überhaupt, einfach mal das verdammte Handy wegzulegen und das echte Leben zu leben. Ungeschönt, ungeliked und völlig unperfekt.

Inhaltsverzeichnis